小 鹰

由于相关的小说和影视作品上市,最近“三体”这个词儿在中国火了。的确,物理学的三体问题,因其解的混沌性质,容易令人遐想,或墬入迷思。

2006年,出于好奇,我曾研读了大卫·艾奇逊的《从微积分到混沌》[1]一书,其中在二维平面空间中,讨论了三体的引力运动问题。

现将笔记整理如下。

我们知道,如果只有二体存在,只要给出初始条件,根据牛顿定律,即可以精确解出二体的运动轨迹和速度。

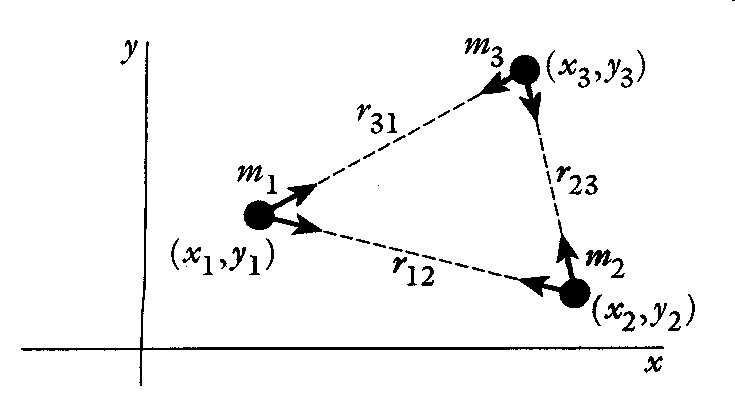

然而,在三体情形下,如图一所示,每个粒子受到其它二粒子的引力作用,根据牛顿第二定律,固然也可以写出各粒子在X和Y方向上的六个二阶运动方程,但这些方程式彼此耦合,没有解析解。

图一

通常的求解办法是:将其降阶为十二个一阶微分方程,经去量纲化(non-dimensionalization)後,用可变步长的数字叠代法(the Runge-Kutta method)计算,近似求出每个粒子瞬时的坐标和速度。

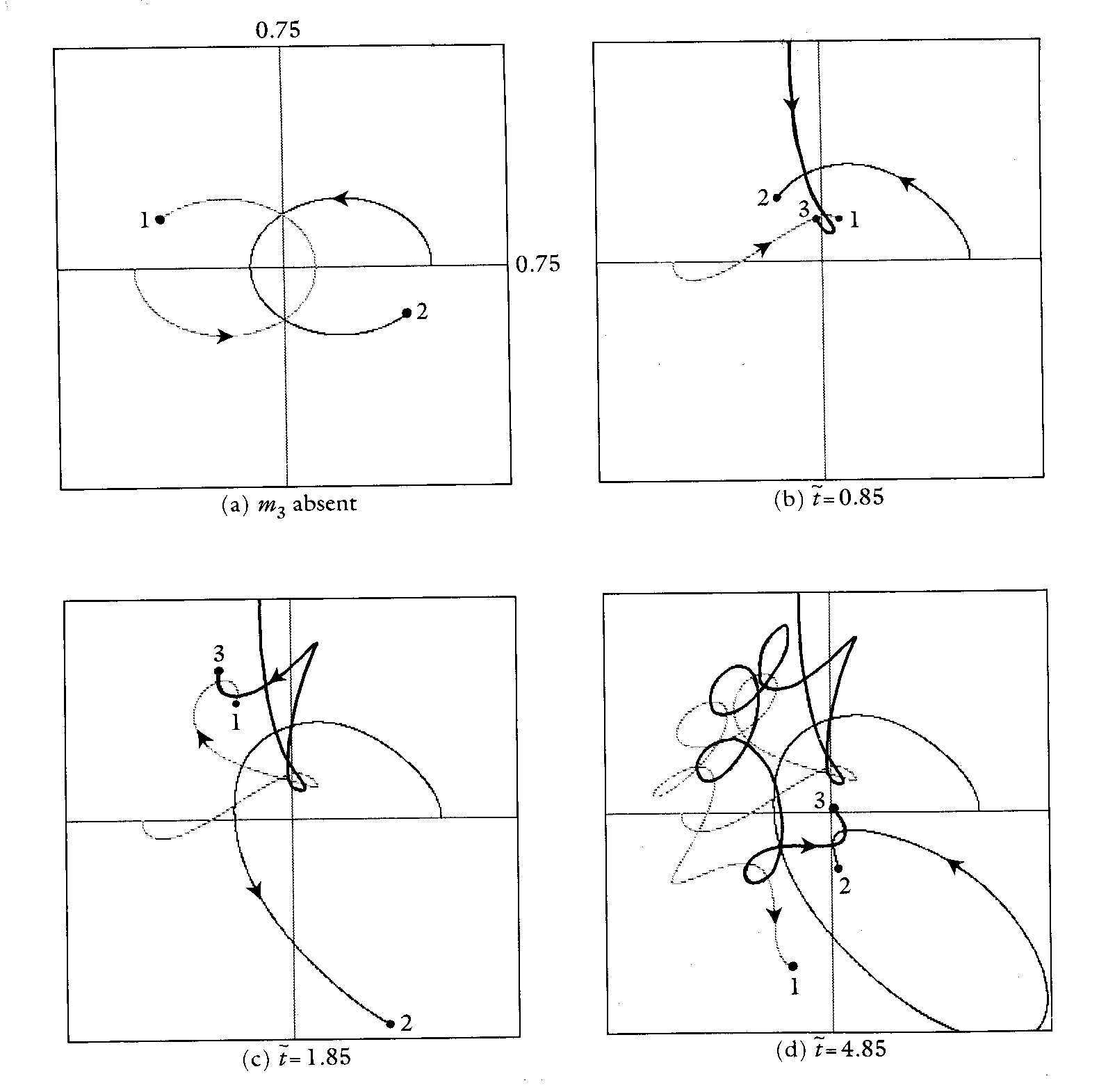

图二a显示,如果没有第三粒子存在,当粒子m1和m2的质量相同,等于0.5,初始位置分别在X轴的两侧等距之(0,-0.3)和(0,0.3)点处,初速度大小相等,一个向南,一个向北,即为(0,-0.3)和(0,0.3)时,两个粒子将各自绕系统重心做稳定的椭圆运动。宇宙中观察到的联星或复星(binary star)现象,即是如此。

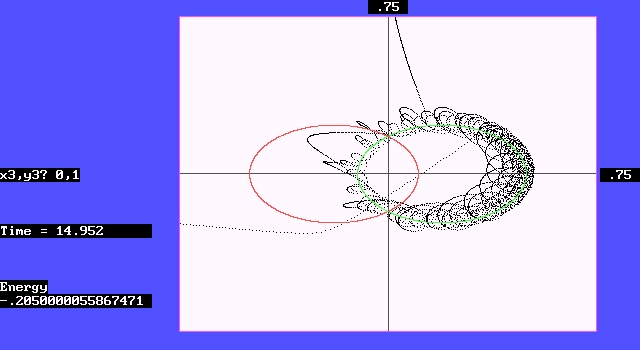

但当有第三粒子介入时,每个粒子的轨迹会变得极为复杂。

例如,具有同样质量的m3,从(-0.1,0.75)的位置,以(0,-0.3)的初速度向南进入,如图二b、c、d所示,粒子1与粒子3很快接近,一起向西北方向行,粒子2则被排斥到东南方。不久,粒子2又转回来,与粒子3缠绕,把粒子1踢了出去。

图二

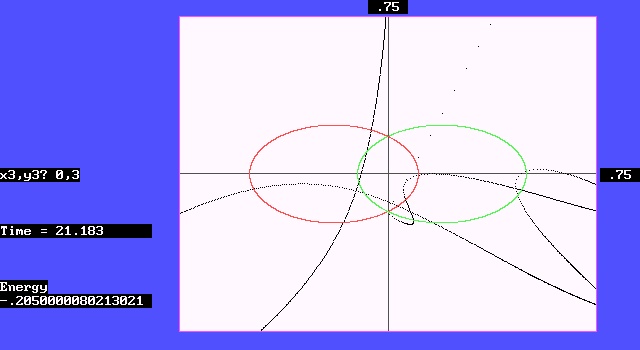

这种相互纠缠,不断变换“伙伴”的关系,在下面的图三中可以看得更清楚,此时系统其它条件与图二相同,只是m3的初速改为(0,-0.2)。

图三

该图显示,粒子3与彼此纠缠的粒子1和2最後可能再次相遇,那之後的结果又会是怎样?

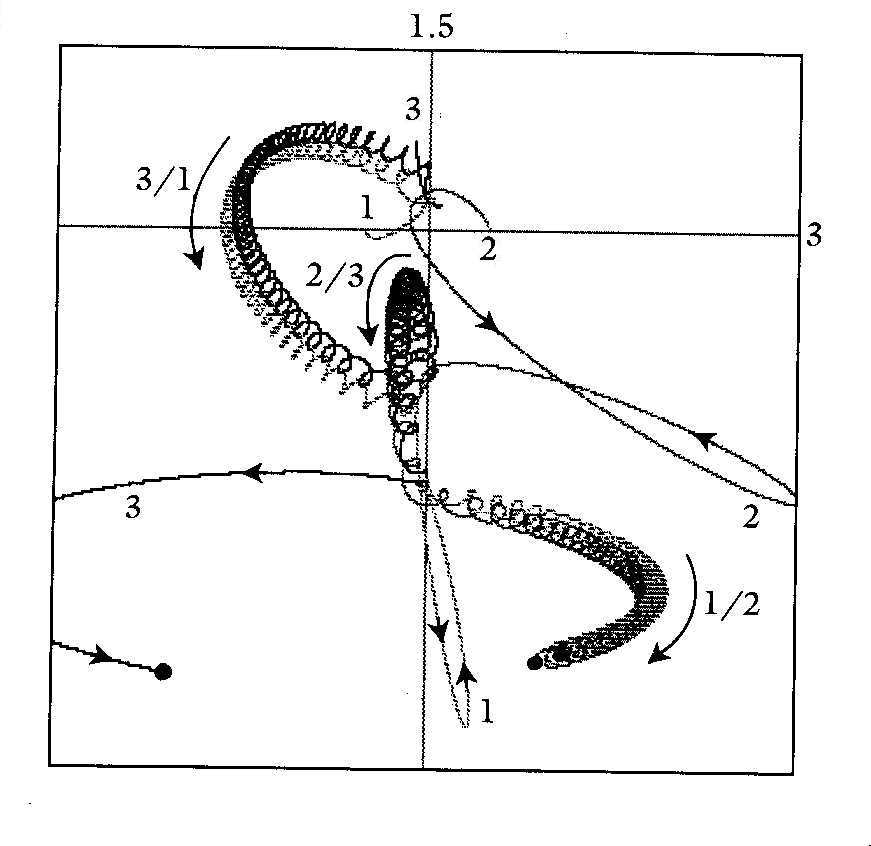

笔者按照Acheson书中提供的程序,进一步演算,并将全过程拍成影片,後经友人建议和帮助,又改用录屏技术,获得更清晰的视频。有兴趣的读者可以点击这里观看:MP4模式的视频链接:三体动态图。如有读者无法观看MP4模式,可试点击AVI模式的原摄影片视频链接。该短片长约三分钟,但可按播放软件中的快进键或选择播放速度,加快播放。

影片结尾时显示,粒子3(黑)与粒子1/2(红与绿)相会之後,再次交换位置,最终,粒子2/3(绿与黑)结伴,类似一对双星(double star),彼此绕行,一路向西,粒子1(红)则形同一颗脱离联星的“流浪行星”(a rogue planet),在太空深渊中独自投东,踽踽而行。二者背道而驰,渐行渐远,达到了三体衰变(decay)或解构崩溃的结局。

有些读者可能会问,在我们生活的多体大千世界,怎麽没有见过如此诡异的行径?太阳系的九大行星不是秩序井然地运行多年,安然无恙麽?而且轨迹可以预测,人们准确知道月蚀、日蚀会在什麽时候发生,也可推算出哈雷彗星回归的日子。

我的理解是:我们这里说的三体混沌现象会发生,关键在于三体间的相互作用量级相当,彼此影响,形成强耦合状态,以致其运动完全无法预测。

但是,如果一个体系,只有一个物体占绝对优势,如太阳系中太阳的质量占99.86%,其余众多小物体,如诸行星及其卫星,则各自围绕它做稳定的二体运动;至于行星彼此间的吸引,由于质量小且相距较远,属于高阶小项微扰,可能会引起行星的些许进动,或者可以忽略不计。

此时,若有更小的物体,以一定的初始条件,闯入二体之间,结果会怎么样?

以下四张图片,对此做了说明。

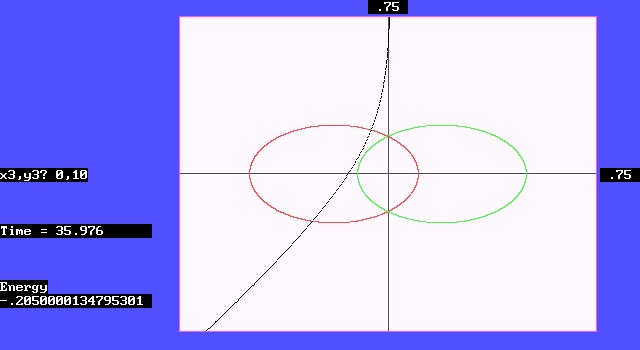

初始条件与图二相似,即:一、二体(红与绿)质量相同,只是第三体(黑)质量很小(m ≈ 0)。

第一种情形,如图四显示,第三体从远处(0,10)的位置,以初速(0,-0.3)出发,受二体的吸引加速向下。如果加速时间够长,使第三体获得足够的动能,或当切入时另二体恰在远端附近,那它就有可能直接穿越二体体系。

图四

第二种情形,如图五显示,第三体从近处(0,1)的位置,同样以初速(0,-0.3)出发,因受二体吸引加速时间较短,第三体速度不够高,且刚好与第二体接近,结果被第二体俘获,成为绕其旋转的卫星。然而,经过相当的时间之後,第三体又解脱出来,向西南方向飞去。

图五

第三种情形,如图六显示,第三体从稍远的(0,3)位置,同样以初速(0,-0.3)出发,因受二体吸引加速时间略长,第三体速度居中,它既不被俘获,又无力直接穿越,结果在二体的势井中,混沌漫游一番之後,终于得以向东北约60度方向逃逸。

图六

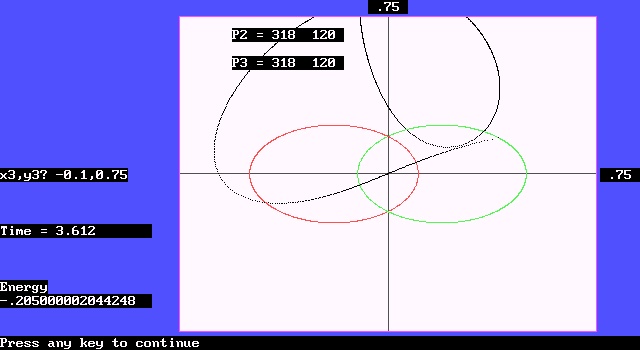

第四种情形,如图七显示,第三体从偏离Y轴的(-0.1,0.75)位置,同样以初速(0,-0.3)出发,结果与上相似。只是这一次,它没能幸运逃逸,而是直接撞上了第二体。图中显示二粒子相撞的位置在屏幕的(318,120)点处。

图七

从月球上的无数陨石坑和地球上夜间常见到的流星,可知这种相撞情形并不罕见。

太阳系存在已有几十亿年,该撞的或能逃的天体大概多已被淘汰了,现在剩下的,可以说,是一个基本稳定的结构。但多体耦合导致的混沌法则依然存在,从大尺度来看,一切仍旧可能改变,包括月球每年正悄悄地远离地球约一英寸多,无数小行星和碎石块仍在太阳系里杂乱飞舞,随时威胁着地球上的生命存在。

而放眼银河系,那里大约有4万亿个不隶属于任何恒星的“流浪行星”(the rogue planets)在星际空间中游荡,其大小如地球到木星不等,有些还带有自己的卫星环绕。

如前文所述,这些流浪行星很可能是从联星或复星天体系统(binary stellar systems)中因混沌被排斥出来的。

以上只是些数字模拟,试图形象地给出有关三体混沌运动中的一些基本概念,以及可能发生的情形。

浩瀚的宇宙是和谐秩序与紊乱混沌的统一体,然而,无论如何,质量相近的三体天体极不稳定,应不适合生命起源和进化的漫长过程,遑论产生造就高级智慧生物。

[1], David Acheson, "From Calculus to Chaos", Oxford, (1997).

写于2024年4月28日。

To read English version please click: Jim Shao, “The three-body problem”

Or, goto http://www.azcolabs.com/xy_3BD_Eng.html

[後记]

前文在二维平面空间中,讨论了三体的引力运动问题。通常认为,这种系统的运动不规则,难以预测,也不稳定。

最近看到报导,自2011年以来,人们已有16次观察到有行星围绕双星(double star)运行的事例,其行星的轨道多与双星运动处于同一平面。

这一事实提醒了笔者,前文只讨论了第三体──无论其质量与二体相当或可忽略不计──在同一平面中朝二体质心方向垂直进入时的几种可能的後果,即:导致三体解构,或穿越、被俘获、逃逸和碰撞等。

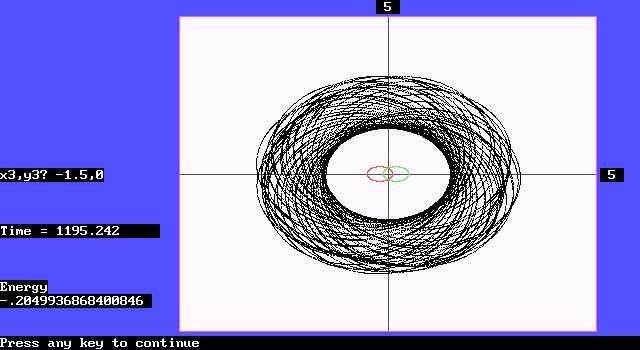

但如果质量微小的第三体,一开始是沿二体外围切线方向运动,那它是否有可能成为彼此绕行的二体共同的行星呢?

下图中,初始条件与图四相同,即:一、二体(红与绿)质量相同,第三体(黑)质量很小(m ≈ 0),只是第三体于(-1.5,0)处,以初速(0,1)出发。计算模拟的结果显示,它成为二体的共同行星,尽管其轨道受二体运动影响不断进动,但相当地稳定。

宇宙浩瀚,无数“流浪行星”有各种机会,在适当的时刻和地点,以合适的角度与速度,进入双星体系,在同一平面内成为它们稳定的行星。因此,科幻电影“星际大战”中,那个有着两个太阳的行星,是完全有可能存在的。

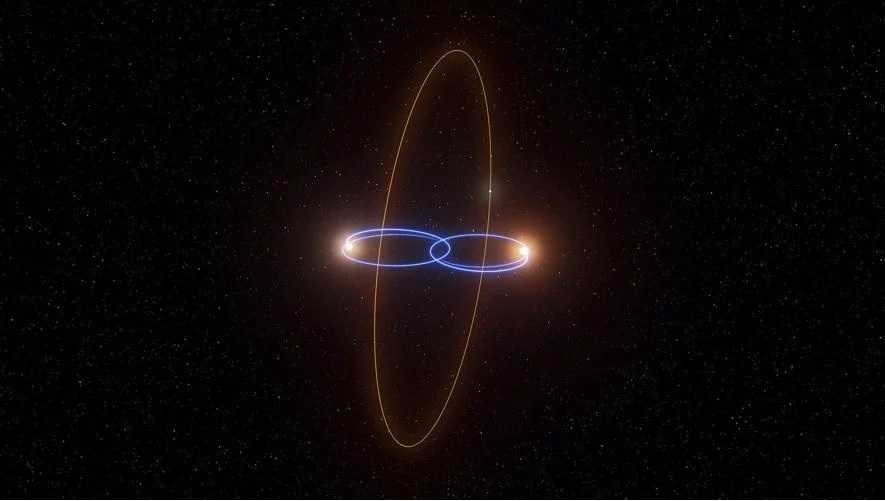

然而,2025年4月美联社报道,科学家在120光年处发现了由一对褐矮星(brown dwarfs)组成的双星(2M1510AB),其彼此绕行的轨迹不同寻常地古怪。研究者猜测,这可能是由于有一颗轨道与双星平面垂直,称为“极性轨道”("polar orbit"),的行星干扰的结果,尽管这颗行星还未被直接观察到,其质量与轨道均有待进一步的研究决定,而它的来源亦很可能是被该双星俘获的一颗星际流浪行星。

下面是欧洲南方天文台(the European Southern Observatory)L Calcada对该三体运动所绘制的艺术印象图。

褐矮星的质量大于行星,但又不足以引起核聚变。因此,由三个质量相近的天体的如此耦合,能否形成一种稳定的结构?这是一个有趣的问题。

记于2025年4月30日。

参考资料

Star Wars-like planet with unusual orbit found outside solar system, scientists say,by ADITHI RAMAKRISHNAN,AP Science Writer,Published:9:11 AM MDT April 17, 2025

参考阅读:

小鹰:《文革中我参加过的“相对论批判”》 (2018年6月)

小鹰:《争论的价值──犹太文化的启示》 (2020年8月) (附照片)

小鹰:《熵与状态》 (2023年10月17日)

小鹰:《闭卷判分 名人归零》 (2019年4月)

小鹰:《兰顿氏蚁》 (2017年8月)